令人羡慕!他与朱熹的师友情

一个是执笔注经、坐断东南的理学宗师

一个是观星研律、绝意仕途的山野鸿儒

两座相隔七里的孤峰之巅

竟悬起穿越千年的星火对话

当晦庵的灯火映亮云谷残卷

西山的明烛便灼穿历史迷雾

他们以苍茫林海为砚

取九曲溪声作墨

在凛冬里

用四十载悬灯叩问

写下华夏文明最滚烫的注脚

原来真正的师道传承

从来不是俯首听训

而是两盏孤灯在长夜中的彼此照亮

亦徒亦友四十年

绍兴二十九年(1159年),蔡元定以“终身不试科举”为誓,叩开朱熹门庭。这位被朱熹称为“老友”的弟子,既是《四书章句集注》的参订者,亦是《律吕新书》的著书人。

蔡元定雕像

蔡元定(1135年—1198年),字季通,号“西山先生”。建宁府建阳县人,蔡发之子。他是南宋著名理学家、律吕学家、堪舆学家。

1159年,25岁的蔡元定遵循父辈遗训,前往崇安五夫向朱熹拜师问易。朱熹考询他的学识,见他谈吐非凡,惊奇地说:“此吾老友,不当在弟子之列。”但蔡元定立下誓言:“倘若先生不弃弟子季通才疏学浅,季通敢请苍天为证,此生决不入科举之门,愿终生侍于先生左右!”

即使朱子再三推辞,也拗不过蔡元定的决心,最终朱熹收下了这名学生,但却从没有真正地把蔡元定当做弟子看待。

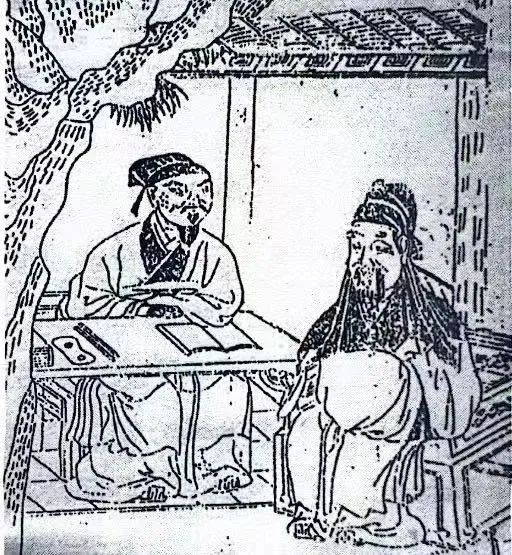

蔡元定和朱子论道图(图片来源:“福建省图书馆”微信公众号)

成为朱熹弟子后,蔡元定常侍其左右,协助创建精舍,辨难解惑,教授生徒,成为朱熹的得力助手。当有前来投拜朱熹的学生时,朱熹必定先让蔡元定考查其学问,每当讲解到各种儒家典籍中的深奥义理,学生难以领会时,总是让学生先与蔡元定讨论,由蔡元定为他们解惑,蔡元定成为朱熹的得力“助教”。

朱、蔡二人师友相称,研究学问,著书讲学,长达四十年,亲密无间,在学术上成为朱熹的左肱右臂。

朱熹注释《四书》,编写《伊洛渊源录》《诗集传》《近思录》《资治通鉴纲目》等书中,都有蔡元定的独到见解。学生真德秀说:“西山先生所讲之处,往往是朱所未言之处。”元定的《律吕新书》《八阵图说》等书是朱熹作序。

理学双峰照古今

云谷山中至今流传“朱笔点蛙”的传说:朱熹夜读时以朱砂笔掷向扰人蛙鸣,自此山涧多见红顶哑蛙。而这对师友真正留驻世间的,是他们在“悬灯相望”“对榻论道”中碰撞出的思想火花。

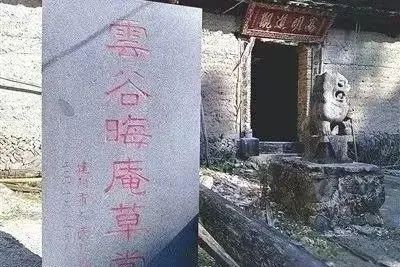

云谷山的晦庵草堂(图片来源网络)

蔡元定在“西山”精舍设立“疑难堂”,疑难堂和云谷山的晦庵草堂遥遥相对,就像两位知己在相望一般。两处精舍,成为读书人趋之若鹜的求学问道宝地。

由于相距七八里,两人往来更加频繁。每当夜幕降临时,人们总能看到云谷山和西山或明或暗的灯光。

灯明表示学习正常,灯暗表明学有难处,翌日往来论学解难。第二天对面的朱熹或者是蔡元定一定会赶来,两个人讨论学习,经常通宵达旦,直到达成共识破解迷惑。

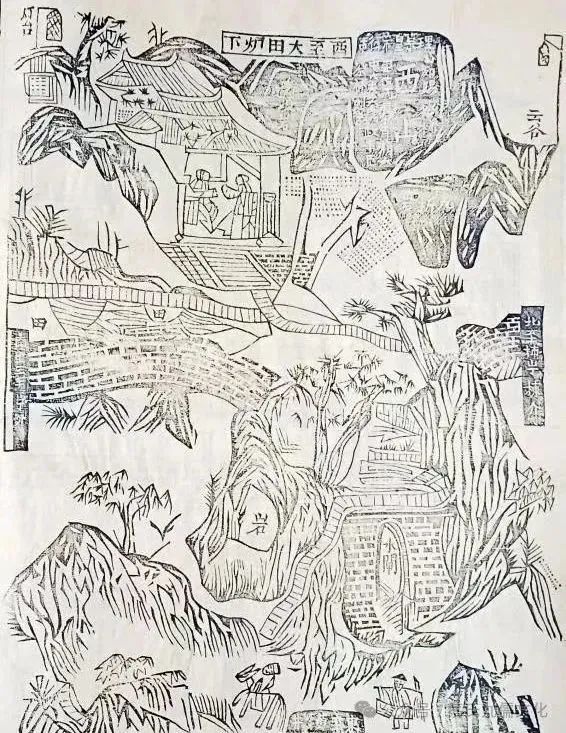

悬灯相约对榻论道(图片来源:《蔡氏族谱》)

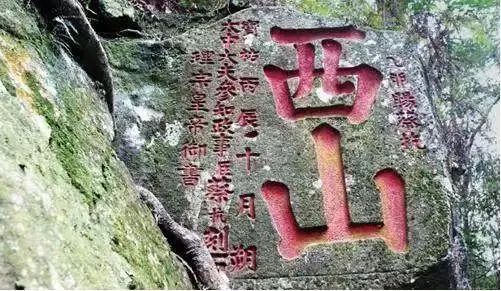

史载,朱、蔡师生悬灯相约,坐而论道,穷研理学的佳话,宝祐三年传至朝廷,宋理宗亲笔御书敕建“西山精舍”。如今,由蔡元定的孙子蔡杭奉旨差人雕琢的摩崖石刻“西山”两个大字在西山龙头岩壁上仍清晰可见。另外,据宋代出版的庐峰蔡氏族谱记载,其时,理宗皇帝赵昀还赐塑朱熹与蔡元定师生对榻讲道的神像。

宋理宗御书“西山”二字(图片来源网络)

宋光宗绍熙二年(1191年),朱熹定居建阳考亭,在此创办“沧洲”精舍(即考亭书院),潜心整理归纳理学集大成。那时,蔡元定迁居后山,两地也仅相隔30华里。他们依然时常相处,共同研讨《楚辞》《参同契》等。宁宗庆元三年(1197年),因“庆元党禁”案,朱熹遭到迫害,蔡元定也受牵连,被贬湖南道州。临别前一天,他们又共同研讨《参同契》,直至通宵达旦。

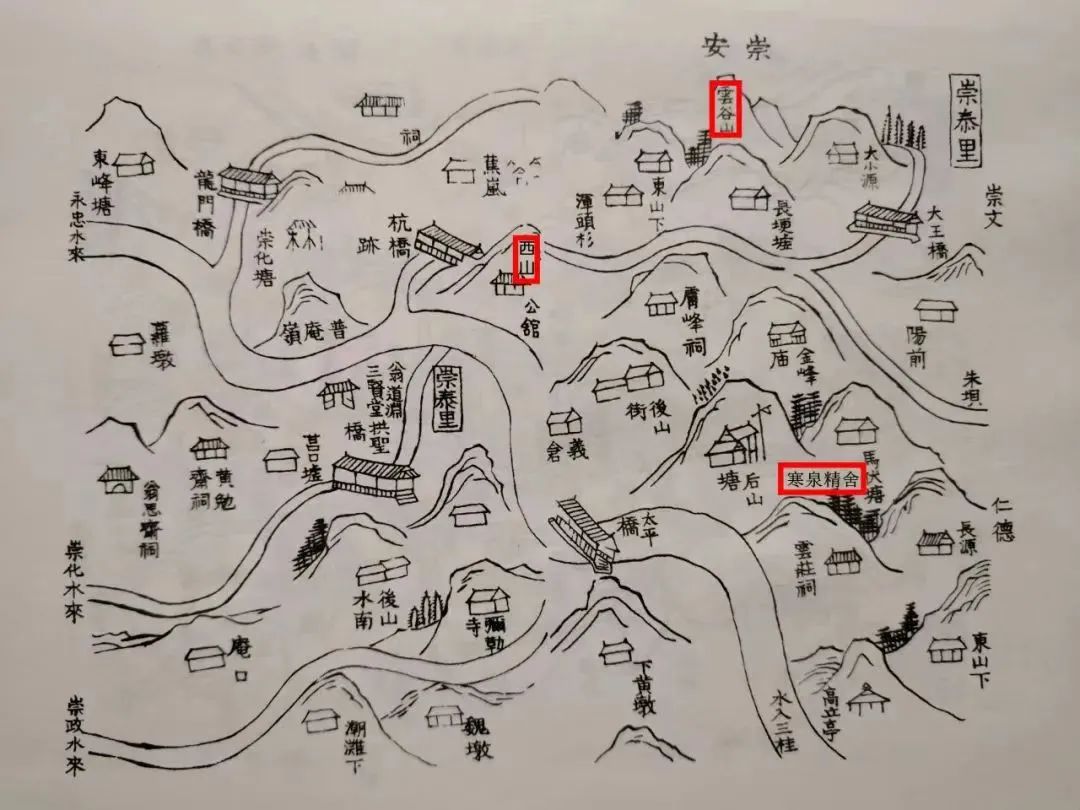

崇泰里图(图片来源:清·康熙《建阳县志》)

在数年对榻穷研理学中,蔡元定钦佩朱熹的博大精深及格物致知的穷研精神,朱熹则赏识蔡元定的“道极渊微,精谐之识”。所以,程朱理学,朱熹所建的成绩与蔡元定有着密切的关系。应该说,朱熹地位的确定也是蔡元定与朱熹的共同结果。

庆元四年(1198年),已站在宋代学术高峰的师生二人,正经历着伪学的重大打击。八月,流放到湖南道州的蔡元定去世。为捍卫师道,传承文脉,蔡元定无怨无悔。在舂陵贬所病危,临终他给朱子写下人生最后一封信:

惟以不见先生为恨!天下未必无人才,但师道不立为可忧矣!

蔡元定逝世后,朱熹三撰诔文,深致其哀。文曰:

惟君学通古今,道极渊微,精诣之识,卓绝之才,不可屈之志,不可夺之节,有不可穷之辩,有继往开来之功,今不可复得而见之矣。

这对南宋思想巨匠

以灯为约、以山为证

用四十年光阴诠释了

何为“师道尊严”

他们的故事

不仅为当代教育者树立了

“清廉从教、守正创新”的典范

更启示我们

真正的学术传承

当如云谷灯火

既能烛照幽微

亦可辉映千秋

来源:武夷山报、福建炎黄纵横、建阳新闻